Мечеть Фейсал. Масджид. Исламабад. Пакистан. Фото: ashiqkhan/ elements.envato.com

21 апреля 1938 года в Лахоре скончался Мухаммад Икбал (1877–1938). Этот день в Пакистане отмечается как День памяти Икбала — выдающегося поэта, философа и мыслителя, которого часто называют духовным отцом Пакистана.

Для российских мусульман, особенно татар, Икбал интересен не только как исламский мыслитель, но и как поэт, упомянувший татар в своих стихах. Давайте узнаем 10 интересных фактов о нем и познакомимся с его поэзией.

1. Духовный отец Пакистана.

Мухаммад Икбал считается одним из вдохновителей создания Пакистана. В 1930 году в своем знаменитом выступлении в Аллахабаде он впервые публично предложил идею отдельного мусульманского государства на северо-западе Индии, что позже привело к образованию Пакистана в 1947 году, хотя сам Икбал до этого не дожил.

Икбал родился 9 ноября 1877 года в Сиалкоте в провинции Пенжаб в Британской Индии (ныне Пакистан) в семье кашмирских брахманов, принявших ислам в XV веке. Его родным языком был пенжаби. Он часто упоминал свое происхождение, гордясь связью с кашмирской культурой, и писал: «Я сын кашмирских брахманов, но знаком с мудростью Руми и Табризи».

3. Образование в Европе.

Икбал получил блестящее образование: он окончил Правительственный колледж в Лахоре, а затем учился в Кембридже (Великобритания), где изучал философию, и в Мюнхене (Германия), где защитил докторскую диссертацию по теме «Развитие метафизики в Персии».

4. Поэт на трех языках.

Икбал писал стихи на пенжаби, урду и персидском языках, но предпочитал персидский, считая его более подходящим для выражения философских идей. Около 60% его поэзии написано на персидском, что сделало его популярным в Афганистане и Иране.

5. Влияние Руми.

Икбал глубоко уважал Джалаладдина Руми, считая его своим духовным учителем. Его поэзия часто вдохновлялась «Маснави» Руми, и он даже называл себя «учеником Руми». В Турции его до сих пор называют «Икбал – ученик Руми».

6. Рыцарское звание.

В 1922 году британская корона удостоила Икбала рыцарского звания, и он стал сэром Мухаммадом Икбалом в знак признания его интеллектуальных достижений, особенно после публикации его поэмы «Асрар-е Худи» («Тайны самости»).

7. Многоязычный гений.

Икбал владел многими языками: пенжаби, урду, персидским, арабским, английским, немецким и санскритом. Это позволило ему синтезировать восточные и западные философские традиции в своих работах.

8. Поэзия для детей.

Икбал писал стихи не только для взрослых, но и для детей. Его ранние произведения, такие как «Молитва птицы» (Париндэ ки Фарйад), размышления о правах животных, а «Песнь Индии» (Тарана-э-Хинди, более известная как Сааре Джахан сэ Ачха) стала патриотическим гимном.

9. Критика материализма.

Икбал был ярым противником материализма и атеизма. Он считал, что отделение церкви от государства в Европе стало «величайшей ошибкой», лишившей западную культуру моральной души. Об этом он говорил в своих речах, предсказывая социальные потрясения, такие как Первая мировая война.

10. Наследие в Афганистане.

Икбал называл Афганистан «сердцем Азии» и в 1933 году был приглашен королем Амануллой Ханом для консультаций по вопросам образования. Его идеи вдохновили афганскую молодежь, и сегодня тысячи афганских студентов учатся в Пакистане по стипендии имени Икбала.

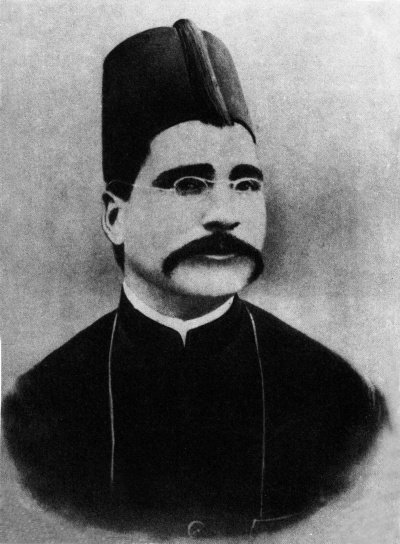

Мухаммад Икбал. Фото автор: allamaiqbal.com

Для российских мусульман, особенно татар, особый интерес представляют стихотворения Икбала, в которых он упоминает татар, подчеркивая их роль в мусульманском сообществе. Ниже представлены два стихотворения, где Икбал упоминает татар, с переводом и анализом их значения.

Икбал упоминает татар в двух известных стихотворениях, подчеркивая их место в мусульманской умме и индийском обществе. В «Тарана-э-Хинди» (1904) татары представлены как часть многонациональной Индии, символизируя культурное разнообразие. В стихотворении из «Паям-э-Машрик» (1923) татары упоминаются в контексте единства мусульман, где этнические различия стираются перед общей верой.

Эти упоминания отражают уважение Икбала к татарам как важной части мусульманского мира, что особенно значимо для татар России.

Одно из самых известных стихотворений Икбала, «Тарана-э-Хинди» (также известное как «Сааре Джахан сэ Ачха»), было написано в 1904 году как патриотическая песня для детей. Оно отражает его ранние взгляды на единство Индии, где разные этнические группы сосуществуют в гармонии.

Оригинал на урду:

Чишти нэ ди тхи, Нанак нэ ди тхи

Хум нэ вох гит сикхая джо саб ко пьяра лагта хай

Хум Татари, Юнани, Араб, Хиндустани

Эк ватан кэ баччон нэ йэх гит гая

Перевод на русский:

Чишти дал нам, Нанак дал нам,

Мы научились петь песню, что всем мила,

Мы — татары, греки, арабы, индийцы,

Дети одной родины спели эту песню вместе.

Контекст и значение:

В этом стихотворении Икбал прославляет культурное разнообразие Индии, упоминая татар наряду с греками, арабами и индийцами. Это подчеркивает его раннюю идею национального единства, где разные народы объединены общей родиной. Упоминание татар, вероятно, связано с их историческим присутствием в Южной Азии, особенно через потомков Золотой Орды, торговые связи, ученых и паломников. Для российских татар это стихотворение может быть источником гордости, так как оно признает их вклад в многонациональное общество.

Стихотворение из «Паям-э-Машрик»: единство мусульман

Второе стихотворение, где Икбал упоминает татар, находится в сборнике «Паям-э-Машрик» («Послание Востока», 1923), написанном на персидском языке. Это произведение отражает более поздние взгляды Икбала на единство мусульманской уммы.

Оригинал на персидском:

Нэ Афгани-им вэ нэ Турк вэ Татар-им

Чаман зади-им вэ аз як шакх-сар-им

Тамйиз ранг вэ бу бар ма харам аст

Кэ ма парварда-йэ як нау бахар-им

Перевод на русский:

Мы не афганцы, не турки и не татары,

Мы из одного сада, с одной ветви,

Разделение по цвету и запаху для нас запретно,

Ибо мы — дети одного весеннего цветка.

Контекст и значение:

В этом стихотворении Икбал подчеркивает духовное единство мусульман, отвергая этнические различия. Упоминая афганцев, турок и татар, он иллюстрирует, что все мусульмане – часть одного целого, объединенного верой.

Это стихотворение было особенно значимым в контексте его поездки в Афганистан в 1933 году, где он выразил уважение к афганскому народу, но его послание универсально. Для татар России это стихотворение подчеркивает их включенность в глобальную мусульманскую общину, что делает его актуальным для укрепления их идентичности.

Упоминания Икбала о татарах в его поэзии подчеркивают их роль как части мусульманского мира, что может вдохновлять на сохранение своей идентичности и участие в глобальном исламском диалоге. Его идеи о единстве и духовном возрождении перекликаются с историческими усилиями татарских купцов и интеллигенции, которые поддерживали мечети, медресе и культурные инициативы в XIX–XX веках.

Мухаммад Икбал – это не только поэт и философ, но и символ возрождения мусульманской мысли. Его идеи о единстве, самопознании и духовной силе вдохновляют людей по всему миру. Для татар особенно ценно, что Икбал видел в них часть великой уммы, призывая к единству и возрождению. Пусть его слова продолжают вдохновлять нас на добрые дела и стремление к знаниям.

Мухаммад Икбал: великий мусульманский мыслитель и «духовный отец Пакистана»

Мухсин Нурулла